Memento mori

Denis CHEYNET, 6 décembre 2020

Pendant l’antiquité gréco-romaine, les esclaves rappelaient ainsi aux généraux victorieux leur condition de mortel lors de la parade qui suivait l’issue d’une bataille victorieuse : « souviens-toi que tu vas mourir ».

Lorsque j’ai écrit mon roman Tu crèveras comme les autres, je pensais que le péril de l’humanité viendrait de la dégradation de notre environnement à travers le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité et la fin des énergies fossiles abondantes. Mais je n’aurai jamais pu imaginer qu’un simple virus, qui n’a pour l’instant tué que 0,02 % de la population mondiale, ferait ainsi basculer une civilisation tout entière.

Je me rends compte à quel point je me suis fourvoyé en sous-estimant notre capacité politico-médiatique à transformer un non-événement sur l’échelle de l’humanité en pandémie mondiale.

Cela ne fait malheureusement que renforcer ma crainte que nous soyons parfaitement incapables de faire face aux vrais problèmes que nous allons devoir affronter dans les années à venir : problèmes économiques, de surpopulation, migratoires, nucléaires, écologiques et d'épuisement de nombreuses ressources.

C’est pourquoi je suis sidéré lorsque je vois la plupart d’entre nous, qui avons bénéficié d’une période d’abondance matérielle incroyable et qui restera gravée dans nos mémoires comme une anomalie de l’histoire, s’accrocher à quelques mois ou années d’espérance de vie au détriment des générations futures. Les jeunes ne trouvent plus d’emploi, plus de stage et une grande partie de la population mondiale risque de glisser dans l’extrême pauvreté. Nous sommes tout simplement en train de compromettre les chances des générations futures au nom du refus de laisser les personnes en fin de vie mourir. Le sens du sacrifice s’est perdu avec celui de la raison.

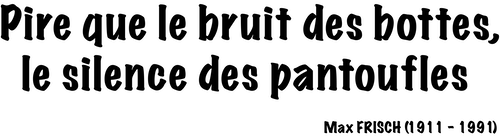

Mais je suis encore plus sidéré lorsque j’observe la majorité silencieuse se faire complice d’un État qui glisse insidieusement vers la dictature. « Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles » a écrit Max Frisch. Ce silence des pantoufles confinées chez elles sans même s’insurger contre une atteinte majeure à nos libertés fondamentales me fait frémir. Tout comme Max Frisch, ce n’est pas le bruit des bottes ni la mort qui me fait peur, mais cette vie recluse devant un écran d’ordinateur, cet abandon de notre soif de liberté au nom du politiquement correct et de la sacralisation de la vie individuelle comme unique valeur.

Nous crèverons de toute façon tous à la fin. Mais faut-il mieux vivre debout et libre, au risque de mourir, que de survivre retranché chez soi ?